近日,一则关于南京某农贸市场“鬼秤”事件的视频在社交平台上引发了广泛关注。视频中,一位博主在购买鱼时发现缺斤少两,向市场管理人员投诉时却遭遇对方抢摔手机。此事迅速在网络上发酵,引起了社会各界的高度关注。5月23日,当事博主发布视频回应称,事发当天(4月22日),警方已对双方进行了调解,并最终达成了赔偿协议。本文将从舆情分析的角度,深入探讨这一事件的来龙去脉、社会反应及其背后的深层次问题。

事件回顾:从曝光到调解

事件曝光

4月22日,一位博主在南京某农贸市场购买鱼时,发现商户存在缺斤少两的行为。博主随即向市场管理人员投诉,但在交涉过程中,管理人员不仅没有解决问题,反而抢走并摔坏了博主的手机。博主将这一过程拍摄并上传至社交平台,视频迅速引发了大量关注和讨论。

社会反应

视频曝光后,网友们纷纷对事件表示愤慨,认为市场管理人员的行为极不合理,要求相关部门进行调查和处理。媒体也迅速介入,对事件进行了广泛报道,进一步推动了舆情的发酵。

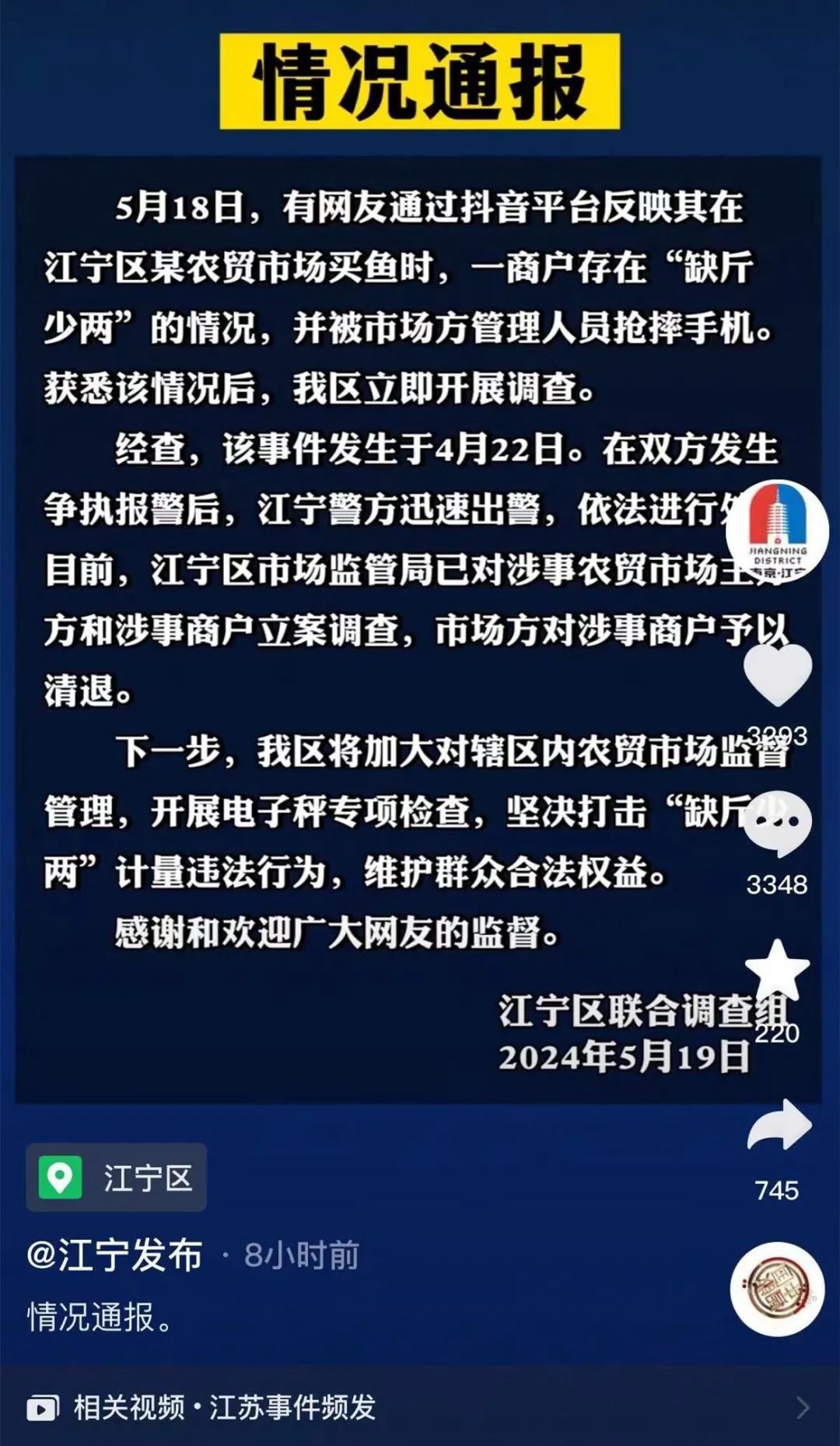

官方回应

5月19日,江宁区联合调查组发布情况通报,称江宁区市场监管局已对涉事农贸市场主办方和涉事商户立案调查,并对涉事商户予以清退。这一通报在一定程度上平息了部分网友的愤怒情绪,但事件的关注度依然很高。

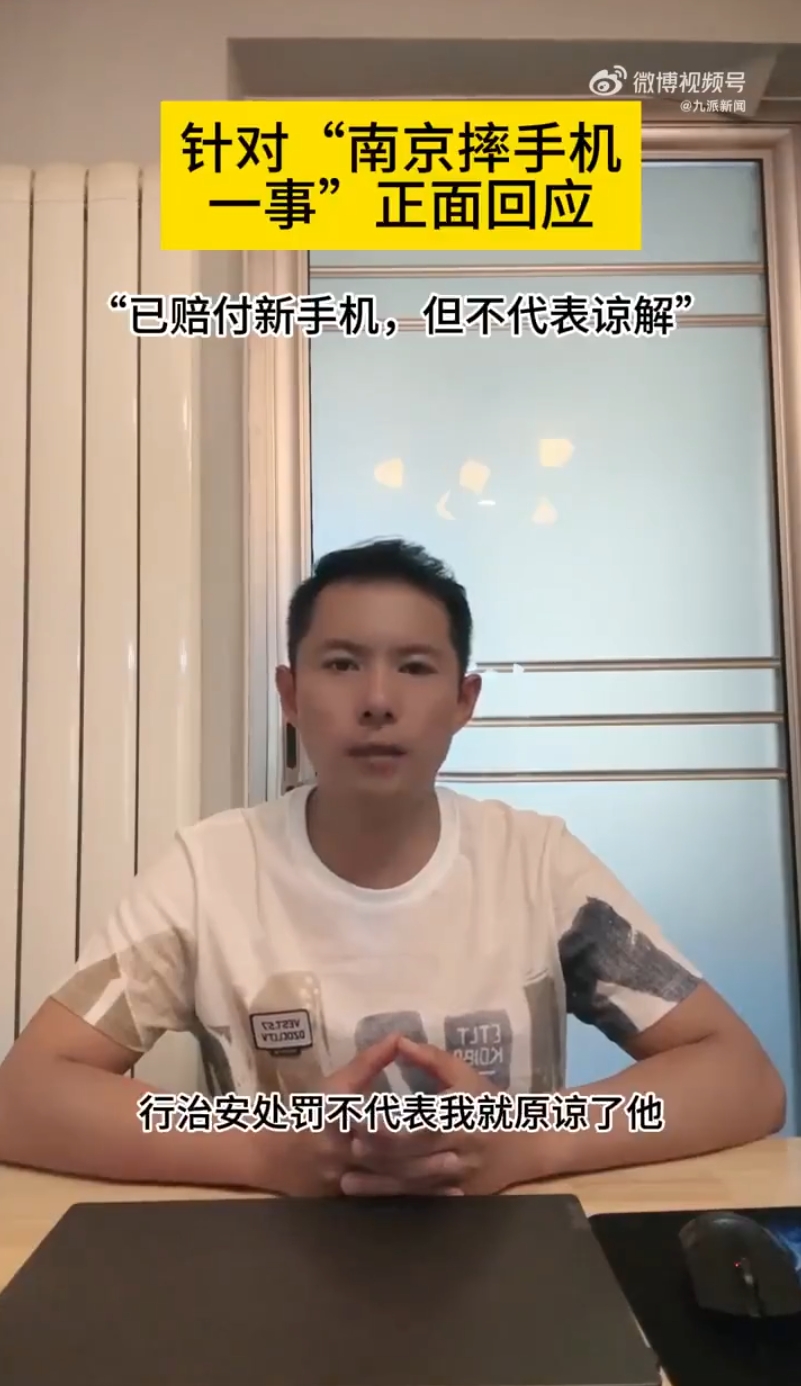

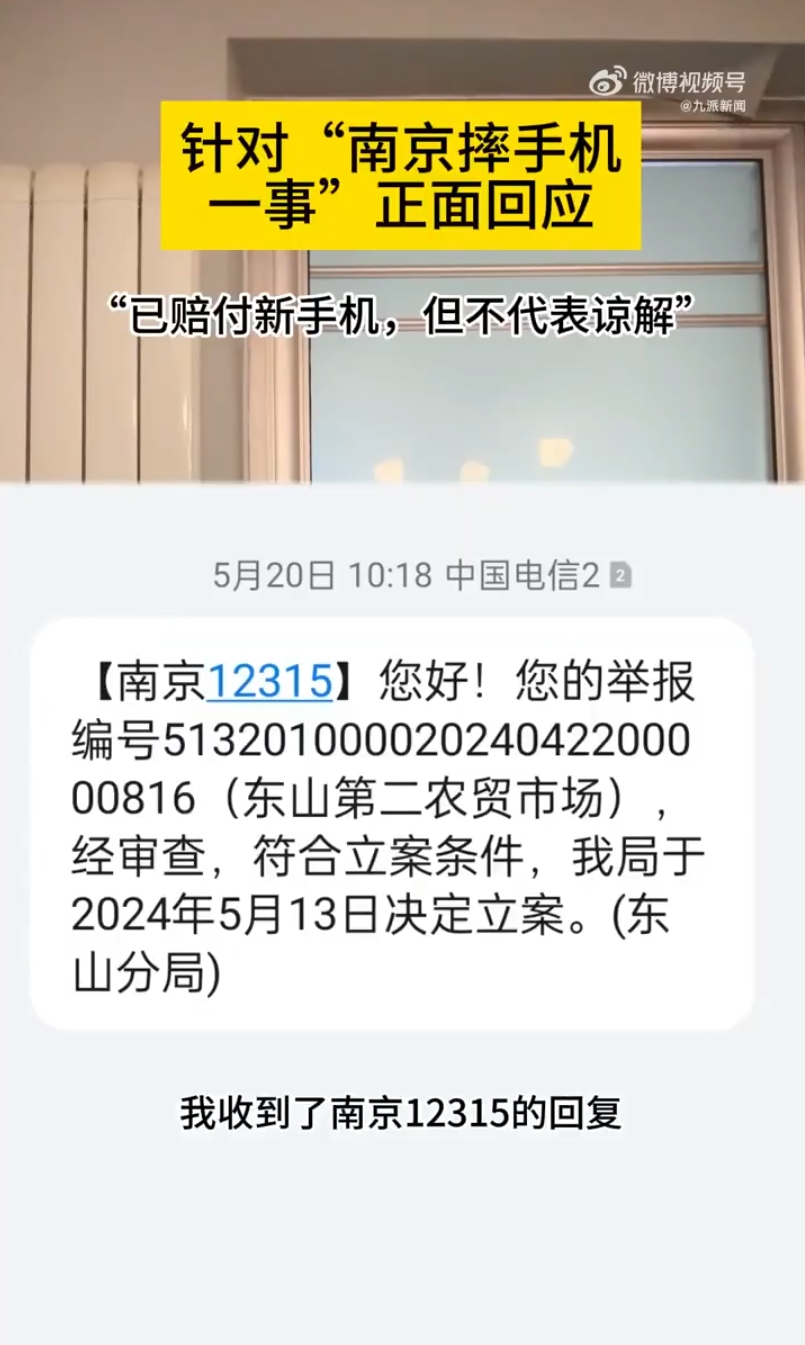

调解结果

5月23日,当事博主发布视频回应称,事发当天警方已对双方进行了调解,博主最终接受了手机的赔偿。博主解释称,接受赔偿的主要原因是不想让家人太担心,尤其是考虑到父母年纪大了,不希望因为此事困扰到家人。

舆情分析:多维度解读社会反应

舆情传播路径

此次事件的舆情传播路径可以分为以下几个阶段:

1. 事件曝光阶段:博主在社交平台发布视频,迅速引发关注。

2. 媒体介入阶段:媒体对事件进行报道,推动舆情进一步发酵。

3. 官方回应阶段:江宁区联合调查组发布通报,部分平息舆情。

4. 调解结果阶段:博主发布视频回应,舆情逐渐降温。

社会反应分析

1. 从社会反应来看,此次事件引发了广泛的讨论和关注,主要集中在以下几个方面:

2. 对市场管理的质疑:网友们普遍对市场管理人员的行为表示愤慨,认为其处理方式极不合理,缺乏基本的职业素养。

3. 对消费者权益的关注:事件引发了社会对消费者权益保护的广泛讨论,呼吁相关部门加强监管,保障消费者的合法权益。

4. 对官方回应的评价:江宁区联合调查组的通报在一定程度上平息了部分网友的愤怒情绪,但也有网友认为官方回应不够及时,处理力度不够。

舆情背后的深层次问题

此次事件的舆情反应不仅反映了社会对个案的关注,更揭示了背后的一些深层次问题:

1. 市场监管问题:事件暴露了农贸市场在管理和监管方面的漏洞,相关部门需要加强对市场的监管,杜绝类似事件的发生。

2. 消费者权益保护问题:消费者在面对不公平待遇时,如何有效维权是一个亟待解决的问题。相关法律法规的完善和执行力度的加强,是保障消费者权益的关键。

3. 社会信任问题:事件中管理人员的行为损害了消费者对市场和管理部门的信任,如何重建社会信任是一个重要课题。

舆情应对:从事件中汲取教训

· 及时回应:提升公信力

在舆情事件中,及时回应是提升公信力的重要手段。此次事件中,江宁区联合调查组的通报虽然在一定程度上平息了部分舆情,但其发布时间距离事件曝光已有一段时间,未能第一时间回应公众关切。未来,相关部门应加强舆情监测,及时回应公众关切,提升公信力。

· 透明处理:增强透明度

透明处理是增强事件处理透明度的重要途径。此次事件中,博主在视频中详细介绍了调解过程和结果,增强了事件处理的透明度。未来,相关部门在处理类似事件时,应加强信息公开,增强事件处理的透明度,赢得公众信任。

· 加强监管:保障消费者权益

加强监管是保障消费者权益的重要手段。此次事件暴露了农贸市场在管理和监管方面的漏洞,相关部门应加强对市场的监管,杜绝类似事件的发生。同时,应加强对消费者权益保护的宣传和教育,提高消费者的维权意识和能力。

结语

南京鬼秤事件的曝光和处理,反映了社会对消费者权益保护的高度关注,也揭示了市场监管和社会信任等深层次问题。通过及时回应、透明处理和加强监管,相关部门可以有效应对舆情,提升公信力,保障消费者权益。未来,社会各界应共同努力,构建一个更加公平、公正、透明的市场环境,增强公众对市场和管理部门的信任。